上半年基金业绩排行榜出炉 业绩分化 高管动荡

今年上半年 极端化行情极致演绎

随着AI题材的狂飙,一度有5只AI主题基金收益率翻倍,华夏中证动漫游戏ETF甚至上涨93.25%;坚守新能源、医药和消费等赛道的基金却损失惨重,55只规模超百亿的主动权益基金中,今年平均年收益-4.56%,806只基金已经连续3年亏损,涉及总规模高达1.59万亿元。

今年上半年 高端人才流动仍剧烈

据不完全统计,截至7月2日,今年已有86家基金管理人旗下182位高管发生变动。其中,在管规模不足千亿的基金管理人家占比超过三分之二,这进一步反映出中小公募面临的发展困境。

回顾2023年上半年,A股走势跌宕起伏,以人工智能(AI)为代表的题材股异军突起,成为市场最大主线,如申万一级行业中的通信、传媒和计算机上半年涨幅分别高达50.66%、42.75%和27.57%。反观近年来重仓的新能源、医药和消费等板块的基金产品,今年表现持续低迷,均跑输大盘指数。与此同时,今年以来,基金行业高端人才流动仍然剧烈。贝莱德基金、新华基金、摩根基金多家基金公司近日陆续发布了高管变更公告。同花顺数据显示,截至7月2日,6月以来有37位基金公司高管发生变更,涉及包括银河基金、兴业基金、富安达基金在内的26家基金管理人。

业绩“中考”

少数人享AI盛宴 多数人赛道失意

但见新人笑,哪闻旧人哭。2023年上半年基金业绩排行榜出炉,重仓AI的基金霸屏涨幅榜前列。当一部分基金持有人沉浸在大幅跑赢市场的喜悦之中时,不少基民正承受着连续3年基金亏损的苦恼。

AI狂飙成少数人的盛宴

今年上半年,极端化行情极致演绎。高仓位运作模式的指数型基金在极端行情下业绩表现突出,上半年业绩涨幅前20的权益基金中,超半数为指数型基金。

极致上涨的通信、传媒和计算机板块均可归类为AI题材。随着AI题材的狂飙,今年上半年一度有5只AI主题基金收益率翻倍,截至6月30日,涨幅超50%的19只基金均为重仓AI板块的主题基金,如华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF分别上涨93.25%、90.89%和90.81%。

沾上AI题材而股价上涨的公司,又被分为CPO(共封装光学)、算法、液冷、服务器等细分领域,板块之间的轮动此起彼伏。AI的火爆一度点燃A股,对股市的反弹起到推波助澜的作用,上证指数一度站上3400点。

不过,AI狂飙却只是少数人的盛宴。涉及AI题材的通信、传媒和计算机,恰恰是过去几年中市场表现相对沉闷的板块。

从规模角度来看,今年业绩涨幅前100的基金总规模仅有600多亿元,与近7万亿元的权益基金相比,比例不到1%。业绩百强中规模超10亿元的基金数量只有12只,主动权益基金数量仅有2只,无一只百亿基金,规模不足亿元的迷你型基金数量占比近三成。

纵然AI概念股有数百只,涉及十多类概念,但仅有极少数公司才是基金的重仓股,能够进入基金候选池、供基金经理选择的标的并不多。

赛道落寞百亿基金接连失守

有人欢喜有人愁。一部分基金产品因重仓AI板块一跃成为黑马基金,而坚守新能源、医药和消费等赛道的基金却损失惨重。例如,摩根士丹利基金基金经理王大鹏管理的大摩沪港深精选今年以来净值下跌了27.34%,是主动权益类基金中亏损幅度最大的产品。该基金前十大重仓股均为医药股,属于医药主题基金。

不仅是这些规模“相对小”的基金产品,因错失“AI”赛道遭遇大面积亏损的基金中,不乏百亿明星基金的身影。Wind统计显示,55只规模超百亿的主动权益基金中,今年平均年收益-4.56%,跑输偏股混合型基金指数;其中,13只基金年内跌幅超10%,39只基金年内未能实现正收益。不难发现,在经历去年的大幅回撤后,百亿主动权益基金今年上半年的日子仍不好过。

记者梳理发现,806只基金已经连续3年亏损,涉及总规模高达1.59万亿元,其中有30只基金规模超百亿元,以医疗和新能源主题基金居多。可见,不少基民仍承受着连续3年基金亏损带来的苦恼。

不少业绩亏损严重的基金都是押注单一赛道,这一现象在百亿基金中十分常见。如中欧基金葛兰管理的中欧医疗创新A年内收益为-20.41%,该基金今年一季度前十大重仓股清一色为医药股,重仓股占基金净值比重为57.96%;钟情于消费和医药行业的刘彦春,管理的2只百亿级基金景顺长城新兴成长A、景顺长城鼎益A年内收益为-14.97%和-14.93%。事实上,上述3只百亿级基金均已连续3年亏损。

“船大难掉头。”近几年来,市场风格明显切换,重仓押注单一赛道的基金,都不得不面临“涨幅大,跌幅也大”的现实。

人事变动

基金业“换帅潮”持续 高管变动逾180人

今年以来,公募基金公司频繁“换帅”。据记者不完全统计,截至7月2日,今年已有86家基金管理人旗下182位高管发生变动,而去年同期高管变更人数为168人,涉及89家基金管理人。可以看到,今年公募基金高管变动人数整体有所增长。

多家公募官宣新高管

7月1日,贝莱德基金发布公告表示,公司原副总经理张鹏军因内部工作安排离任。而在6月初,贝莱德中国区负责人、贝莱德基金管理有限公司董事长、贝莱德亚太区执行委员会委员汤晓东离职,曾引发业内关注。

贝莱德是外商独资公募基金,旗下目前共有6只基金产品(不同份额合并计算,仅计算A类),包括4只偏股混合型基金和2只固收类产品,最新基金资产净值合计为62.97亿元。Choice数据显示,截至6月30日,除了两只今年新成立的基金外,贝莱德基金旗下产品盈亏各半,如贝莱德中国新视野混合A年初至今分别下跌12.43%、12.34%;贝莱德先进制造一年持有混合A、贝莱德浦悦丰利一年持有混合A分别上涨12.27%、0.87%。

6月30日,新华基金也发布多则高管变更公告。其中,公司原总经理于春玲已转任公司董事长,并代任公司总经理一职。记者注意到,今年3月初,新华基金曾发布公告称,总经理于春玲代任董事长一职,原董事长翟晨曦因个人原因离任。此番时隔不足四个月,于春玲正式升任董事长。

除了董事长变更之外,新华基金多名高管均有职务变动。其中,原联席董事长张宗友因工作安排已于6月28日离任联席董事长,副总经理崔凤廷同一天履新兼任董事会秘书。

公司董事会也有大规模的人事调整。记者注意到,近年来,新华基金实控人多次变更,如今的实控人是金融街集团。作为一家2004年成立的公募基金公司,新华基金发展至今已有19年,但并未跟上行业的扩张步伐,发展速度相对滞后。截至目前,该基金公司的在管资金规模为504亿元,150余家同业中排名第81位。

6月30日,摩根基金也发布了重要人事变动公告,任命王琼慧为公司总经理和法定代表人。公告还显示,其曾任摩根资产管理中国区总裁、中国机构业务主管,摩根资产管理(中国)有限公司(WFOE)总经理和法人代表。

连日来,包括银河基金、兴业基金、富安达基金在内的一批基金公司陆续宣布了高管变更情况。同花顺数据显示,截至7月2日,6月以来就有37位基金公司的高管有所变化,涉及了26家基金管理人。

副总经理更换最为频繁

作为公司“掌舵人”,基金公司董事长、总经理等核心职位的重要性不言而喻,因此相关人员变动往往备受市场关注。

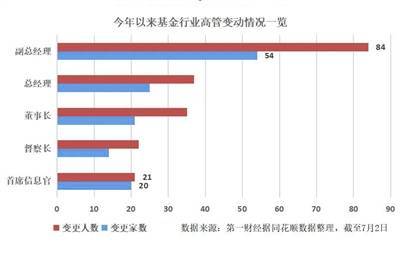

据记者统计,截至7月2日,今年以来共有86家基金管理人旗下182位高管发生变动,而去年同期高管变更人数为168人,涉及89家基金管理人。可以看到,今年公募基金高管变动人数略有增长。从职位变动情况来看,副总经理更换最为频繁,上半年有84名副总经理出现职务变更,共涉及54家基金公司。董事长和总经理级别的高管则分别有35人、37人出现变动,涉及基金公司均超过20家。

行业观察

十字路口与人才困境

毫无疑问,投资AI的基金经理是今年上半年的最大赢家。当下,是否参与到AI投资中,正成为不少基金经理面临的抉择。

不少基金经理认为,目前AI投资以题材炒作为主,风险不小。不过,逐渐形成的共识是,AI是可以和人类的工业革命、信息革命并列的重大技术变革,属于投资空间很大的范畴。

有基金经理早在2022年就完全抛弃其他领域,全面拥抱AI投资,有基金经理在AI板块出现右侧投资机会后,更加坚定拥抱AI投资,大多数基金经理仍在观望。

较早介入AI的基金已经取得了明显的超额收益,如刘元海的东吴移动互联A、东吴新趋势价值线在去年底最先调转方向,抛弃新能源,将大量计算机公司调进投资组合之中,今年分别收获71.64%和66.41%的投资收益,在主动权益基金半年业绩榜中排名第二、三位。

但后续将仓位调整至AI且业绩暂时未能实现大涨的基金却饱受争议。有基金经理表示,一是团队过往在AI相关公司的研究上较少,很难给予较多支持,基金经理能力圈的拓展也需要时间;二是A股可选的AI公司较少,更多是主题炒作,为数不多关联密切的公司股价并不低,高位接盘会引起更多争议。

业绩压力的另一面,很多公司在频繁“换帅”。

记者注意到发生高管变更的基金公司多为中小型公募基金管理人或次新公募。数据显示,截至6月30日,前述统计范围内的基金管理人在管基金资产净值不足千亿元的超过三分之二,近30家甚至不足百亿元。

“高管变更的背后其实是当前激烈的行业竞争。”华南一位基金业内人士告诉记者,近年来,基金公司数量日渐增多,优秀人才有所流动是正常现象,相对而言中小机构出现的情况确实偏多。

该人士进一步表示,近年来,股东方对高管的考核标准日渐严格,总经理或副总经理与公司发展理念是否契合、能否承担起经营管理的责任等方面原因均会导致其职位变动,中小型基金公司面临着更大的业绩考核压力,这或许是此类高管变动频繁的主要原因。

“核心高管对团队的稳定性、投研建设、渠道建设等都有一定的影响,如果变动频次较大也折射出公司治理方面的一些问题,可能导致管理层稳定性下降,决策不够连贯。”他进一步表示。

谈及部分中小基金公司往往欲通过换帅打开局面,一位大型基金公司内部人士与记者交流时表示,“换帅”不能直接解决业绩难题,而且过于频繁的人事动荡可能对公司的稳定性和业务发展带来一定的不确定性和风险,“新的高管加入需要和平台有一个磨合的过程”,因此做出选择时应审慎思考,立足长远发展。

综合证券时报、第一财经