封面传媒董事长谭江琦:在数字化生长中重新联接世界

6月27日,由国家新闻出版署主办的第二届中国报业创新发展大会在南京开幕。在当天下午举行的四个分论坛之一“报业全媒体传播与智能化转型论坛”上,四川日报报业集团党委委员、副总编辑,封面传媒董事长谭江琦,以《在数字化生长中重新联接世界》为题发表主题演讲,与现场嘉宾及同行分享了封面传媒在数字化融合转型中的智媒实践路径。以下为演讲实录:

在数字化生长中重新联接世界

过去十年,是传统媒体全面推进融合发展的战略十年。十年前,中国互联网用户5.64亿,而现在超过10.67亿,且大多使用手机上网。伴随着数据翻番,人们的信息主阵地完成转场,媒体也在融合发展中实现了转型。

党的二十大提出了“加快全媒体传播体系建设,塑造主流舆论新格局”的时代使命,今年全国宣传部长会议提出了“以数字化为宣传思想工作赋能”的新命题。

融合转型,数字化是大背景,也是主引擎。

图为谭江琦演讲现场

以数字化避免传播失能,

推动主力军全面挺进主战场

站在传播者的角度看,传播基于几大要素:内容、对象、媒介、效果反馈。

敲门,避免与用户失联。封面新闻的前身——《华西都市报》诞生于28年前,作为中国第一张都市报,它曾以“敲门发行”的方式走进千家万户。而到了十年前,随着用户大量转移到互联网,看着一个个面目模糊的网名,我们困惑且焦虑:怎样才能重新敲开用户的“家门”乃至“心门”?

刻在骨子里的用户思维基因,让封面传媒自成立起就把“重新联接世界”作为使命,数字化让这种联接变得直接而立体。以上个月新升级的封面新闻9.0版本为例,通过数据埋点和分析,我们对每位用户进行实时画像和秒级更新;为解决部分用户对于海量信息的“新闻回避”心理,我们为其定制专属的“个性化日报”;首席记者开设个人元宇宙空间,用户可以去给记者点题、互动……我们不断增进对用户的了解,也不断改进用户服务。

造船,避免在舆论场中失语。“居高声自远”。在互联网舆论主战场上,主流媒体要掌握话语权,就必须有自己的根据地和战略高地。与同行们一样,我们一方面“自己造船”,建设自主可控平台;一方面也“借船出海”,充分借助各种三方平台扩大主流声量。

封面新闻积极做大自有平台,紧跟技术进步方向,从单一化朝着全流程、集成化改造,每年都从后台技术到前端体验进行全面进化升级。截至目前,客户端下载量超过7000万。我们坚持走好“智能化网上群众路线”,打造了云求助、云投诉、云辟谣等平台。我们在地震和疫情中开通求助栏目;从云投诉中获取线索报道的“青花椒商标维权案”被写入最高人民法院工作报告,获得中国新闻奖。前不久,网上流传着一则关于雅安大熊猫雕塑穿和服令人不适的消息,封面新闻通过云辟谣发布稿件,说明当地有几十尊雕塑分别刻画中国借往各国的大熊猫,迅速平息谣言。

目前,封面新闻共入驻约20个三方平台,矩阵用户数超过1.05亿,在各大主流三方平台的用户数均居于同行前列。仅在去年,就通过这些平台实现了230余个“亿级传播”。

练兵,避免采编技能失能。战场变了,上阵的兵种和武器也要随之变化。在全国媒体中,我们较早地撤销了摄影部,取而代之的是,通过专门培训和考试,让拍摄剪辑从少数人拥有的技能变为全员必备能力。封面新闻的练兵常态化开展,定期开展技能培训,让采编人员的能力更加复合多元;通过不断研发采编工具,让采编人员能够快速简单地生产出新形态产品;通过组建运营中心等专门支撑部门,增强多兵种协同作战的能力。

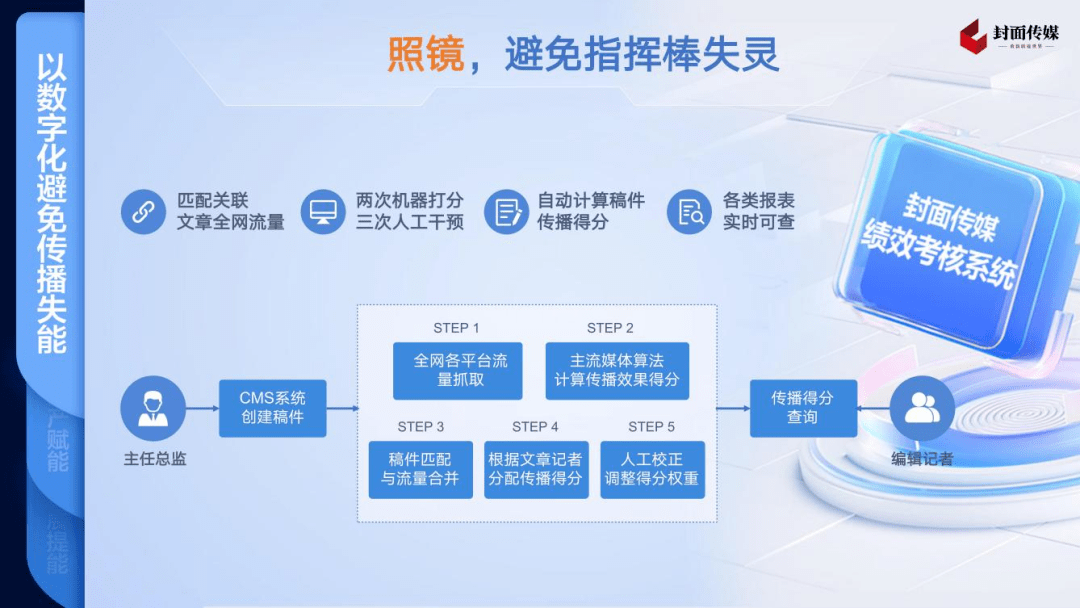

照镜,避免评价系统失灵。纸媒时代,订报量反映口碑,我们获取读者评价更多依赖于热线和调查,反馈滞后。而在数字化时代,反馈可以实时体现。封面传媒引入AI技术自主研发智能化评价考核工具,一条稿件,从生产入库到传播反馈,全程接受智能化的分析评价:它是否包含多种媒体形态?有多少同行转载?用户阅读量和留言量怎样?用户评价是褒是贬?稿件中有无重大差错……多种考评维度,借助数学公式和智能分析嵌入到生产平台中,实现“两次机器打分+三次人工干预”,真正把用户与媒体共同认可的好内容评出来。我们仿佛有了一面灵敏的镜子,通过对用户行为的及时分析,驱动我们改进工作。

以数字化为新闻生产赋能,

让好声音成为最强音

当前,数字技术已经成为我们“强大的同事”,在以下至少六个方面赋能生产传播。

1、赋能流程重构

在封面传媒新闻生产“策采编审发考”的各个关键环节,都有相对应的技术支撑。可以说,封面传媒是以数字化的理念、技术化的逻辑、产品化的手段,来重构采编流程,从要素采集到渠道分发,从基础平台到应用工具,全面提升内容生产传播效率,多维度保障生产发布安全。

2、赋能内容创新

本月初,第聂伯河上的卡霍夫卡大坝周围发生了强烈爆炸,我们在新建成的XR拓展现实演播室里,制作了直观生动的XR新闻产品。近年来,直播、动画、短视频、3D建模、连麦、手绘、答题,各种新的传播技术,极大地拓展了新闻的内容生产方式和产品形态。

3、赋能表达创新

网络行为“点赞”如今已经成为常见词,互联网文化对新闻生产的影响,不断从语言创新向更多的表达创新蔓延。比如,当下的网友特别是年轻网友,喜欢表达对大事件和热点事件的参与感,他们看新闻、听新闻、聊新闻,在评论转发中表达态度观点。

去年,封面新闻推出“大国工程我来建”融合报道,把“3D互动游戏”引入到主题宣传中,新颖的表达方式吸引了广泛参与,话题冲上热搜。在中国五大国家公园设立一周年之际,封面新闻采用云平台和XR技术,将五大国家公园打造成令人身临其境的交互式数字世界。

4、赋能场景创新

新技术的发展,带来更多能力,也带来更大想象空间。近两年,封面新闻走上城市大小屏,并持续研发车载系统,同时尝试联接智能家居、可穿戴设备等新的终端。通过数字化赋能,相信不久的将来,媒体生产的内容,可以在更多的场景中被看到、听到。

5、赋能价值引导

如果说,媒体在融合发展初级阶段所作的很多努力,都是为了解决新闻宣传“宣而不传”的难题,那么,在融合发展纵深推进的今天,我们也日益警惕“传而不宣”的陷阱:警惕一些被“十万+”“千万+”裹挟的低俗内容泛滥,警惕在指尖秒速刷屏之际留存的无营养“快餐”甚至是负能量“垃圾”。

我们按照习近平总书记“用主流价值导向驾驭‘算法’”的要求,全力打造封面主流媒体算法,旗帜鲜明地提出:让技术更懂价值。

封面主流媒体算法全面嵌入生产流程和生产平台,在后台不间断运行,无论是线索筛选、稿件推荐还是内容审核、绩效评价,都有它的参与。封面新闻热搜榜抛弃了商业算法的唯流量逻辑,而是在机器自动集纳全网热点信息的同时,加入正能量、强安全的算法逻辑,让正能量与热流量共振。

6、赋能安全生产

去年,封面传媒自主研发的“智媒审核云”正式上线,全面支持对文字、图片、音视频的一键审核,实现对内容差错、政治差错的一键校对。目前这套系统在全国已有不少同行使用,依靠主流媒体强大编审能力,我们共建共享这个时刻学习成长的审核知识大脑,让内容安全的堤坝越筑越牢。

以数字化促进融合发展提能,

让主流媒体创造一流价值

建设数字中国的时代大潮奔涌向前,媒体历来是新事物的积极报道者,也理应成为新探索的弄潮儿。以传媒数字化的过往观照未来,我们认为,媒体融合发展还有巨大的提能空间。

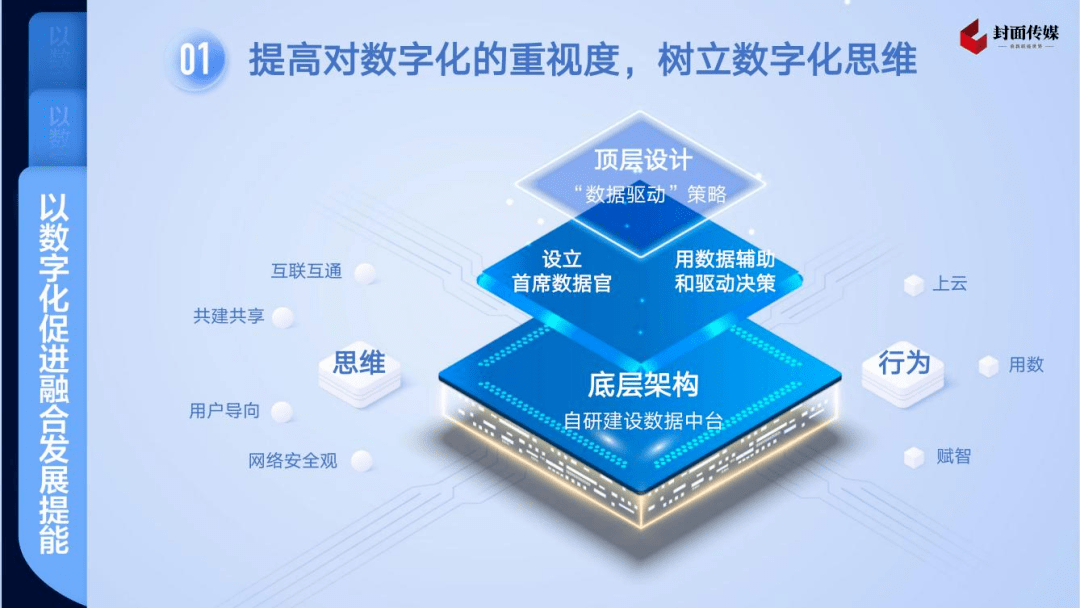

1、提高对数字化的重视度,树立数字化思维

有人认为,媒体的数字化,就是投入硬件软件,用电脑代替纸和笔。其实,这只是实现了基本的网络化、信息化,还远远达不到数字化的要求。

顺应大势所趋,我们要把数字化作为媒体守正创新的重要驱动力,从思维到行为进行深度改造。比如,树立互联互通、共建共享的互联网思维,强化网络安全观,学习“上云用数赋智”,发现并善用数据的价值。

封面传媒长期关注数字技术发展,不仅在内容生产中应用数字技术,更从顶层设计上确立数据驱动策略,自主研发建设数据中台,设立首席数据官,对数字战略、数据质量、数据价值、数据安全进行全面管理,用数据辅助和驱动决策。

2、增强对新技术的敏感度,与技术为友

封面新闻推出机器写作已有7年时间,今年高考期间,我们的240员工小封机器人快速创作了三篇高考作文,其中一篇还是文言文,有散文家点评:逻辑清晰。

今年是人工智能急速进化的一年,各种通用大模型井喷式出现。封面传媒正与部分研究机构和企业密切协作,共同训练泛传播领域的行业大模型,建成后将应用于辅助写作、智能摘要、AI配图、AI视频制作、3D模型生成、智能传播等。

技术,不应该成为横在媒体发展路上的拦路石、垫脚石,我们要将其转化为融合发展的粘合剂、催化剂,进而成为拓展新空间的转换器和增长点。当然,并非所有媒体都需要去建一支团队研发底层技术、前沿技术,但我们应该保持对新技术的关注与亲近,不求所有,但求所用。

3、提升对新场景的拓展度,让传播能力跨界出圈

回顾融合发展10年,可以看到,1.0阶段是“有产品”,2.0阶段开始“有平台”,目前我们正在迈向的3.0阶段则应该“有生态”,从单一媒体内部到整个传媒圈,都要加快建立全媒体传播体系,实现数据、内容、用户、技术的联动融通,共建共享数字化生态系统。

按照“新闻+政务服务商务”的思路,封面传媒将多年来积累的传播经验结合技术能力向外输出,不仅赋能媒体同行,还尝试跨界融合,在会展、文博、教育、司法、医疗等多个领域开展数字化服务,获评国家文化和科技融合示范基地。

尽管目前我们的尝试还很粗浅,但我们坚信,无论时代和技术如何变迁,内容生产传播能力都是我们的看家本领,围绕这个核心能力的多元拓展,可望让主流媒体自我投入、自主造血、自立壮大的融合发展之路走得更加坚实稳健。

来源:传媒瞭望