年产四万吨还稀缺的茅台,优质酱香酒产量为什么这么低?

提起茅台,最明显的一个标签是“贵”。按照最近的市场价,一瓶飞天茅台的价格已经逼近2000元大关,相当于1.8瓶52度五粮液,2.2瓶国窖1573,3.6瓶洋河海之蓝M3,5.5瓶红花郎十,44瓶黄盖玻汾。

零售价几乎是成交价的两倍,茅台价格的飞涨让很多茅粉“望茅兴叹”,茅台溢价之高,从其将近9成的利润可见一斑。

其实茅台建厂以来的产量增长提升还是挺快的,根据相关数据,

生产的增速远远跟不上需求的增速,由于茅台酒具有不可复制的资源禀赋、无可替代的品牌价值,加上茅台生产工艺复杂、生产周期长,预计茅台未来3年每年产能缺口超过3000吨。

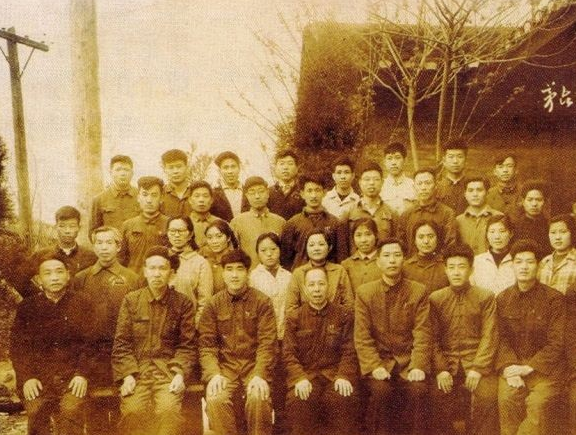

其实茅台也曾经试过在异地建厂以增加产量,上世纪60年代,茅台酒厂在遵义试点,完全照顾茅台镇的茅台酒的所有工艺,搬迁了设备、工人,甚至窖池泥土等,试图再造一个“茅台”。

然而酱香型白酒的生产,一要集气候、水源、土壤“三位一体”的天然生态环境,为酿造优质白酒提供了优越的环境;二要湿热气候生产出糯性强、高品质的高粱作为原料。

因此无论怎么试验,都无法在试点达到在茅台镇生产出来的酱香酒的品质,好在这次试点创造了一款优质酱香酒“珍酒”,被称为异地茅台,但实际品质远远不足。

这种地理环境对产量的限制不仅仅对茅台酒有影响,其实整个茅台镇的酿酒产业都受到这种制约。

在白酒市场,酱香型白酒的产量占比极低,根据2016年的数据,全国规模以上白酒产量1358.36万千升、贵州省白酒产量44.83万千升,仁怀市白酒产量为33万千升,占比仅2.43%。

除了产量之外,酱酒市场的另一个影响因素在于“存新酒、卖老酒”的特殊模式,不同于浓香、清香等白酒,当年的新酒就能上市出售,酱香型白酒需要经过一段时间的贮存陈化,才能达到最佳口感,一般来说,可用于出售的酱香酒基本需要经过贮存三年以上。

另外制约酱酒产量的就是其复杂的工艺,了解酱香酒的朋友都会知道,成品的酱香酒需要经过一年的生产周期,分两次投料、九次蒸煮、八次发酵,七次取酒,三年贮存、半年勾调,从原料进厂到产品出厂,至少要经过五年时间。这也就是酱香酒的“一二九八七”工艺。

工艺以外,对原材料的高要求也使得优质酱香酒产量不足。严格按照坤沙工艺生产的酱香酒,出酒率非常低,一般严格控制在20%左右,茅台镇酿酒人就有句老话,叫做“五斤粮食一斤酒“。

优质酱香酒需要使用优质的糯高粱作为原料,茅台酒等茅台镇的优质酱香酒都是使用红缨子糯高粱,这种高粱具有颗粒小、皮厚、糯性强、耐蒸煮等特点,是酿造大曲酱香酒的核心原料。现如今的收购价达到9.2元/公斤,也算是对农民辛苦的一点补偿了。

综述而言,环境限制、工艺复杂、生产周期长、原材料要求高等诸多原因限制了酱香型白酒的壮大与发展,而茅台只是酱香型白酒的显著代表。